——专访威尼斯建筑双年展终身成就奖得主

菲莉丝·兰伯特声音洪亮,铿锵有力,而且记忆力惊人,非常健谈,完全不像是个 87 岁的老奶奶

第 14 届威尼斯建筑双年展已于 6 月 7 日正式开幕。开幕前,评审团宣布将今年的建筑终身成就奖授予 87 岁的加拿大人菲莉丝·兰伯特(Phyllis Lambert),她本人亲临现场接受了金狮奖杯。已过耄耋之年的兰伯特精神矍铄,依旧留着短发,戴着招牌式的眼镜,虽然头发呈灰白色,但透过精致的妆容还是能看出曾经的美貌。在授奖词中,威尼斯双年展主席保罗·巴拉特(Paolo Baratta)和建筑展主策展人雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)指出:“菲莉丝·兰伯特以委托人和管理者而非建筑师的身份为建筑业做出了巨大的贡献。如果没有她的参与,20 世纪最杰出的建筑之一西格拉姆大厦将不可能建成。如果说建筑师成就了建筑,那么兰伯特则成就了建筑师。”这样评价对于菲莉丝·兰伯特而言,绝非过誉。

兰伯特本人亲临第 14 届威尼斯建筑双年展,接受了终身成就奖金狮奖杯

然而,相比早两届获得该奖项的库哈斯(Rem Koolhaas)以及同样出生于加拿大的解构主义大师弗兰克·盖瑞 (Frank Owen Gehry),兰伯特在中国的知名度似乎要低得多。不过,她在加拿大是名副其实的“国宝级”建筑界“领路人”。授奖词中提到位于纽约市中心的西格拉姆大厦是她担任设计总监时完成的最著名的作品。在她的据理力争下,德裔美国建筑大师路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)才当上总设计师,日后它成为密斯·凡·德·罗的巅峰作品,并被视为现代建筑的典范。1979 年,加拿大建筑研究中心 (Canadian Centre for Architecture)在她的竭力推动下落成于蒙特利尔。2006 年,加拿大政府鉴于她在建筑和慈善领域做出的贡献,授予她最高荣誉勋章。此外,北美和欧洲的 27 所大学争相给她颁发过荣誉博士学位。2007 年,法国导演温·戴米思(Teri_Wehn-Damisch)拍摄了一部关于兰伯特的纪录片,取名为《建筑界的贞德》 (Jeanne d’Architecture),足见她在建筑史上的地位。

在获知兰伯特得奖的消息后,《外滩画报》记者致电向她表示祝贺,并对其进行了专访。即便是未见其人只闻其声,记者也不难感受到她的激情四溢和直爽幽默。而且她的声音洪亮,铿锵有力,记忆力惊人,非常健谈——那种既会“摆事实”又会“讲道理”的健谈,完全不像是 87 岁的老奶奶!谈起获奖感言,她用顽皮的口气卖了一个关子说:“我领到的不是奖杯,而是一头小狮子。”在她的讲述中,西格拉姆大厦建造的时间、地点、涉及的人物,甚至对话内容都历历在目。谈起她最拿手的城建规划时,她也没有摆出专家的架势,而是用循循善诱的口吻试图将自己的观念传达清楚。在采访中,她还主动提及对北京的看法,于是记者问她游历中国的具体时间,这时伶牙俐齿的兰伯特陷入两秒的沉思,然后机智地掩盖了记忆中的模糊点:“我去北京的那会儿,北京城还有很多老街,汽车还没有成功包围北京呢。”

把密斯·凡·德·罗的“灵魂”搬到西格拉姆大厦

时至今日,兰伯特回忆起自己初次涉足男性主导的建筑世界时的境况,语气中释放出来的那股犀利劲儿,仍旧像是一个妇女解放运动的代言人。不过,她也毫不忌讳地承认殷实的家世背景,拔高了事业基础,令身为女性的她在建筑界畅行无阻。

菲莉丝·兰伯特 1927 年生于加拿大魁北克的蒙特利尔,父亲是著名犹太富豪塞缪尔·布朗夫曼(Samuel Bronfman),西格拉姆酒业帝国的创始人。兰伯特对父亲的商业帝国并没有特别感兴趣,令她着迷的是艺术。她从美国瓦萨女子学院(Vassar College)毕业后,只身一人来到巴黎,嫁给了望族出身的让·兰伯特(Jean Lambert),过起文艺女青年的生活。

1950 年代,西格拉姆集团正处在巅峰时期,业务不断扩张,布朗夫曼决定盖一栋新的办公大楼作为公司的美国总部,为了彰显“帝国”的实力,他计划将美国总部安置在曼哈顿的中心地带,并准备请纽约最知名的建筑公司做设计工作。

身在巴黎的兰伯特收到父亲寄来的西格拉姆大厦设计蓝图后,连夜奋笔疾书否定了草案。其实,布朗夫曼最初只是想委托艺术家女儿挑选大楼内部装潢色调,但在仔细推敲女儿长达 7 页的回复后,他决定任命 27 岁的兰伯特担任西格拉姆大厦工程的设计总监,负责招聘总建筑师和后续监督工作。

27 岁的兰伯特被父亲任命为西格拉姆大厦的设计总监后,做了大量研究,走遍美国各地的建筑师工作室寻找合适的建筑师,最终选定 70 岁的密斯·凡·德·罗

兰伯特接到任务后做了大量研究,她走遍美国各地的建筑师工作室,寻找理想的设计师。功夫不负有心人,6 个月后,她找到了路德维希·密斯·凡·德·罗。“优秀的设计师是很容易识别的,普通的设计师只会吹嘘自己的本领,卖弄高深的设计理念,而我面试密斯·凡·德·罗的时候,对方仅仅表示自己会设计美丽的大楼。”兰伯特说。

和大师交流过后,兰伯特决定将设计任务全权委托给他。不过,西格拉姆大厦的工程总监有些犹豫。他怕 70 岁高龄的密斯·凡·德·罗出现意外,导致工程无法结束,于是他向兰伯特举荐了美国设计师菲利普·约翰逊(Philip Johnson)。兰伯特对约翰逊做了一番研究后,决定让两人一起承接设计任务。

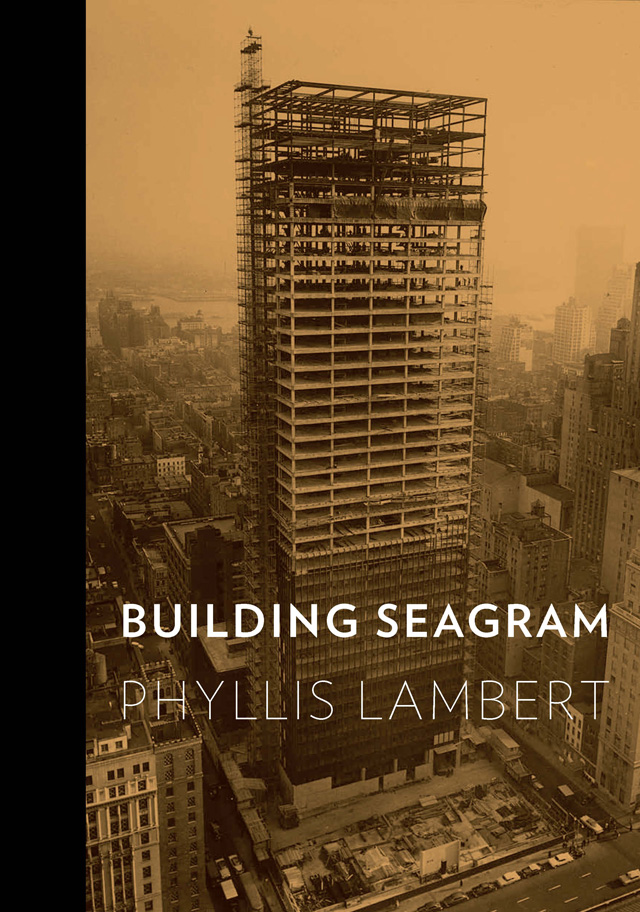

1954 年,西格拉姆大厦正式开工,工程历经四年竣工,总高 157 米。大楼采用的是钢结构框架核心筒造型,立面是琥珀色透光玻璃,遵循了密斯·凡·德·罗“少即是多”的设计哲学。其实,密斯·凡·德·罗最初希望将大楼的钢结构设计成可视型,但当时美国政府要求给钢结构外包一层防火材料,很多设计师选择了混凝土覆盖钢的做法。密斯·凡·德·罗非常厌恶这样的方法,但又不能违反施工法,所以他在整栋楼安上了青铜材质的细工字钢,来暗示大楼的钢结构,以此弥补设计上的遗憾。西格拉姆在内部装潢上,采用了和外墙协调的色系处理,选材上使用了造价高昂的大理石。

西格拉姆总投资 4 亿美元,是当时造价最高的摩天楼,但建成后马上成为各路设计师仿造的模版,于是纽约城乃至整个北美陆续出现了一批山寨版西格拉姆大厦。不过,在兰伯特眼里,山寨大楼仅仅学了皮毛而已。“如果要仿制,连它的比例都不了解,那么模仿注定要失败。西格拉姆大厦壮美的躯干中透出一种强劲的柔韧感,这是最难模仿的。”她说。

有评论说,密斯·凡·德·罗给了西格拉姆大厦“躯体”,而兰伯特赋予了西格拉姆“灵魂”。兰伯特面对吹捧,一笑置之:“聘用密斯·凡·德·罗是我抗争的结果,但我怎么可能是西格拉姆大厦的‘灵魂’,我只是负责把密斯·凡·德·罗的‘灵魂’搬到西格拉姆大厦。”

西格拉姆大厦采用钢结构框架核心筒造型,立面是琥珀色透光玻璃,遵循了密斯·凡·德·罗“少即是多”的设计哲学

打破建筑行业的性别偏见

完成西格拉姆大厦的“使命”时,兰伯特已经恢复了单身状态,但她保留了夫姓。兰伯特曾经说过,自己在西格拉姆工程中找到了生活的意义,所以她决定“进军”建筑业。但她很快意识到自己只有实践经验,缺乏扎实的建筑理论,于是选择进入学院深造。她最初进了耶鲁,但很快对该校的教学氛围产生了抵触情绪,于是她转到了位于芝加哥的伊利诺伊理工学院,师从密斯·凡·德·罗。毕业后,兰伯特跟随密斯·凡·德·罗参与了多个重要项目的设计,包括蒙特利尔的西格尔剧院(Segal Centre for Performing Arts)和多伦多市道明大厦(TD Tower)。

兰伯特初入建筑界时,当时的舆论对妇女仍然带有很强烈的偏见,主流社会认为女性学建筑是对教育资源的一种浪费。其实,更早些时候,美国大学的建筑系都只对男性开放招生,所以我们的“民国才女”林徽因才会以“曲线救国”的方式进入宾夕法尼亚大学美术系。

兰伯特回忆说,她当时就读的院系里只有 2 至 3 名女生,她能顺利地完成建筑系的整套课程,之后进入建筑领域工作,动力来自于她的乐观和自信。她从来不受性别优劣论的影响,她勇于冲破舆论的“枷锁”,所以能够在一个女建筑师寥寥无几的时代很快找到自己的位置。回忆起当年听过的陈词滥调,她用戏谑的口吻讽刺说:“什么‘女人是二等人种’,什么‘女人不会算术’,作为女人,一定不要受到这些负面消息的暗示,因为这些都是谬论。”

兰伯特说,女性在整个建筑行业中的比例一直在增长,在加拿大和北美涌现出相当一批优秀的女建筑师。据她了解,如今北美建筑师学院女生比例至少在 40%,有些学院的女生比例甚至已经达到 50%。

兰伯特跟随密斯·凡·德·罗参与了多个重要项目的设计,包括多伦多市道明大厦

“民间抗强拆队队长”

兰伯特父亲去世后,她回到家乡蒙特利尔。她在接受采访中透露,回国的主要原因是她受不了 60、70 年代美国那股凶猛的拆迁节奏,她实在不忍心看到成批的维多利亚古建筑倒在自己的眼前。当她回到蒙特利尔市,发现还好故乡的历史建筑“安然无恙”,不过政府也正准备大刀阔斧地进行老街翻新工程。她选择留下,她说这里有她用武之地。1975 年,兰伯特成立非营利性组织—蒙特利尔遗产保护中心(Heritage Montreal)。1979 年,兰伯特变卖家族企业股份,筹建加拿大建筑研究中心(CCA)。

在蒙特利尔的市貌改造过程中,兰伯特是名副其实的“民间抗强拆队队长”,成功地阻挠了好几个被她定义成“愚蠢”的工程。蒙特利尔市政府在翻新玛利亚城(Ville-Marie)时,原本准备将镇上的穷人赶出城区,遭到她极力阻挠。市区中心广场改造时,她发现开发商拟造的高楼建成后会遮挡当地的知名山丘皇家山,于是直接“弹劾”了开发商头目,当然这是因为她手里握着建筑公司的股权。1996 年,兰伯特成立蒙特利尔投资基金会,主要用于贫困区域的翻新工程。

在蒙特利尔的市貌改造过程中,兰伯特是名副其实的“民间抗强拆队队长”,成功地阻挠了好几个被她定义成“愚蠢”的工程

兰伯特在工作之余,还积极参与教学工作,同时致力于建筑艺术品的收藏。在她的藏品中,不但有恩师密斯·凡·德·罗的设计手稿,还有来自其他现代建筑大师工作室的手稿,包括法国建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier)、美国设计师赖特(Frank Lloyd Wright)、加拿大设计师科米尔(Ernest Cormier)。

2013 年,兰伯特意识到自己年事已高,于是将 CCA 的领导席位让给了晚辈,不过她虽然离任,坚决不退休,依然踩着“生命不止、奋斗不息”的步伐。2013 年,她和哥伦比亚大学艺术史教授巴里·伯格多尔(Barry Bergdoll)共同撰写的《建造西格拉姆》(Building Seagram)出版。

2013 年,兰伯特意识到自己年事已高,于是将 CCA 的领导席位让给了晚辈,不过她虽然离任,坚决不退休,依然踩着“生命不息、奋斗不止”的步伐

采访中,兰伯特谈起拆迁等城建问题时依旧愤愤不平,她说,城建不可能靠几个官僚和几个开发商完成,需要建筑师和市民的参与。在她看来,建筑师是个任重而道远的工作,需要有勇气阻挠政府和财团荒唐的建设方案;而现代建筑师的终极使命是为更好的城市生活而奋斗,为取消社会不公平而战斗。

2013 年,兰伯特和哥伦比亚大学艺术史教授巴里·伯格多尔共同撰写的《建造西格拉姆》出版

建筑师的思维和为人来得更重要

虽然菲莉丝·兰伯特最为著名的成就当属西格拉姆大厦,但其实她在城市建设规划上,也有许多独到的见解。她认为,政府如果一味卖地盖楼,最终城市会被不断盖起的房屋群堵死,这间接杀死了城市的生命力,而建筑师和民智才是城建规划的核心。

“金狮奖是对我多年工作的一种肯定,它又是一个国际奖项,代表着我的工作在世界范围内得到了承认,我觉得这是我最幸福的时刻”

兰伯特在 1979 年变卖家族企业的股份,成立了加拿大建筑研究中心

文:施瑜 原文来自《外滩画报》 标题有改动 原文链接 http://www.bundpic.com/2014/07/55449.shtml